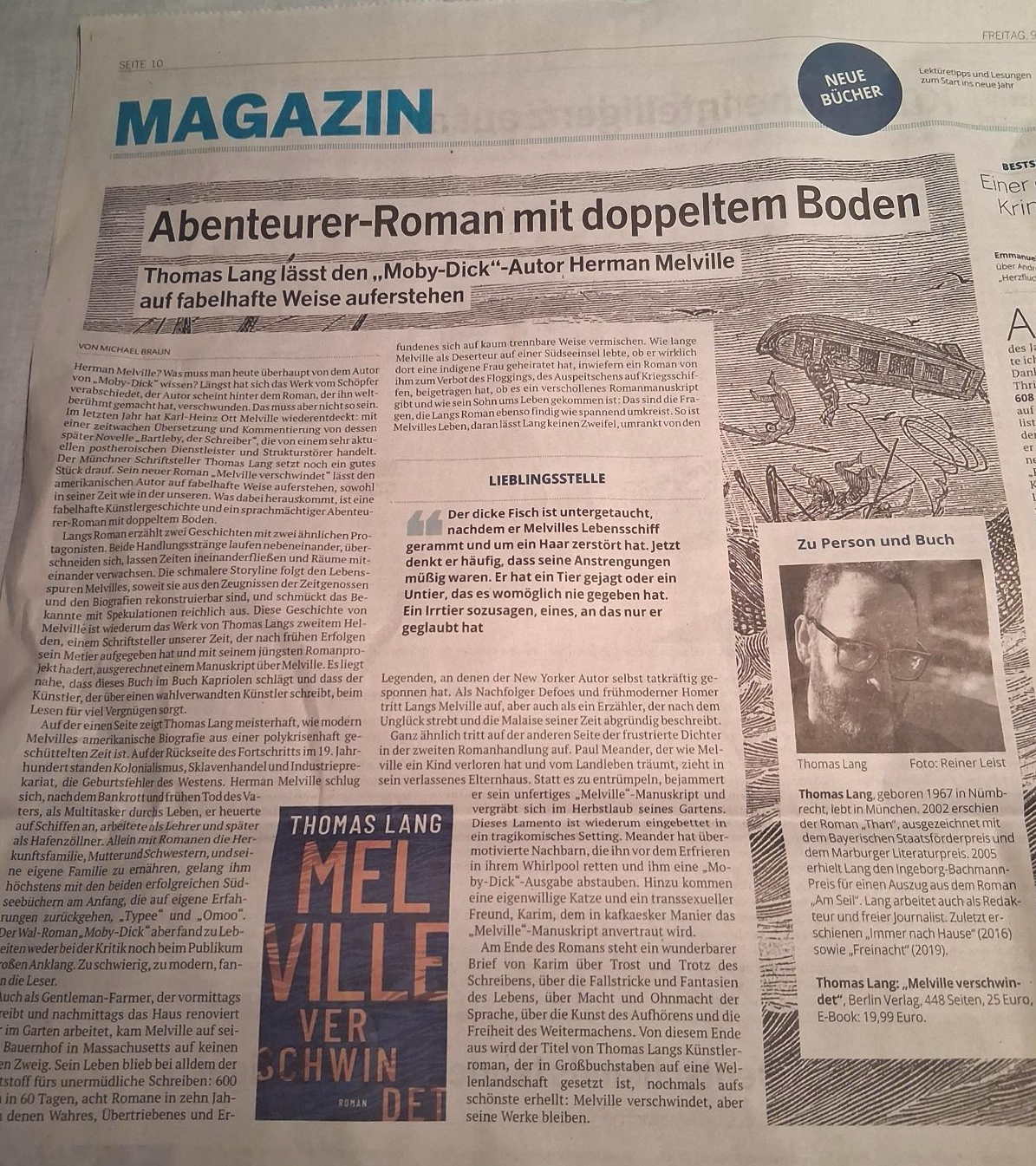

„Thomas Lang formuliert fast durchweg mit expressivem Wortreichtum spannungsreich und eindringlich. Sein Roman ist ein Mixtum compositum und entsprechend gibt es viele stilistische Register und Stimmungen nebeneinander.“ (Eberhard Falcke, SWR lesenswert am 18.1.26)

Das Live-Gespräch im Deutschlandfunk Kultur mit Andrea Gerk und mir über den Roman « Melville vershwindet » ist hier nachzuhören (abgerufen am 17.1.26).

„Das größte Abenteuer ist aber immer noch das Erzählen. Es ist das Ticket für eine Passage rund um die Welt, und wer es beherrscht wie Thomas Lang, der lädt auf Entdeckerreise bis hin zum Verschwinden im Geheimen.“ (Sabine Zaplin, „Neues vom Buchmarkt“, 14.1.26)

„Thomas Lang erzählt keine Romanbiografie und keine künstlerisch verdichtete Literaturgeschichte … Ein perspektivisch vielschichtiger, klar und ungekünstelt erzählter Text, ein Wagnis.“ (Niels Beintker, Bayern 2, 12.1.26)

Die Buchhandlung Knesebeck Elf in Berlin-Charlottenburg veranstaltet die Premieren-Lesung aus « Melville verschwindet ». Am 20.1.26 (Di.) um 19 Uhr in der Knesebeckstraße 11. Moderation: Felix Palent. Eintritt 12 €

Website der Buchhandlung || Reservierung (E-Mail)

„Thomas Lang [zeigt] meisterhaft, wie modern Melvilles amerikanische Biografie aus einer polykrisenhaft geschüttelten Zeit ist.“ (Michael Braun, Kölnische Rundschau vom 9.1.26)

Am 9.11.25 waren wir in Halle aktiv. Im Anschluss an das Wir!-Festival haben wir Zettel mit Zitaten jüdischer Autorinnen und Autoren verteilt und dazu eine kleine Umfrage gemacht. Wir standen eine Stunde lang vor dem Hauptbahnhof, später auf dem Marktplatz. Mit einigen Passant*innen kamen wir dabei in ausführliche Gespräche. Andere hatten es eilig oder wollten unsere Handzettel nicht annehmen.

Die ausgewählten Zitate schienen uns schmerzlich gut zur angespannten politischen und kulturellen Lage im Land zu passen. In der Literatur sind von Heinrich Heine über Kurt Tucholsky, Erich Mühsam oder Klaus Mann bis hin zu Grete Weil und Gerty Spies eine Menge Erfahrungen gespeichert, auch Befürchtungen und Hoffnungen, die uns heute Anstöße geben können, uns für ein freies Leben in einer offenen Gesellschaft zu engagieren.

So in etwa sahen die Zettel aus (Vorder- und Rückseite):

Und das sind die Zitate:

Heinrich Heine

Ich liebe Deutschland und die Deutschen; aber ich liebe nicht minder die Bewohner des übrigen Teils der Erde, deren Zahl vierzigmal größer ist als die der Deutschen. Die Liebe gibt dem Menschen seinen Wert. Gottlob! ich bin also vierzigmal mehr wert als jene, die sich nicht aus dem Sumpfe der Nationalselbstsucht hervorwinden können und die nur Deutschland und Deutsche lieben.

*

Unser Vaterland ist ein gesegnetes Land; es wachsen hier freilich keine Zitronen und keine Goldorangen, auch krüppelt sich der Lorbeer nur mühsam fort auf deutschem Boden, aber faule Äpfel gedeihen bei uns in erfreulichster Fülle, und alle unsere großen Dichter wußten davon ein Lied zu singen.

*

Aber das Entsetzliche ist von unserem Vaterlande, durch die Weisheit und Kraft des Frankfurter Bundestages, glücklich abgewendet worden; es wird hoffentlich keine Revolution in Deutschland aus-brechen, vor der Guillotine und allen Schrecknissen der Preßfreiheit sind wir bewahrt, sogar die Deputiertenkammern … werden abgeschafft, und die Kunst ist gerettet. Für die Kunst wird jetzt in Deutschland alles mögliche getan … Die Museen strahlen in sinnreicher Farbenlust, die Orchester rauschen, … mit tausendundeiner Novelle wird das Publikum ergötzt, und es blüht wieder die Theaterkritik.

Kurt Tucholsky

Wer waren unsre Ahnen? / Kaschubische Germanen. / Die zeugten zur Erfrischung / uns Promenadenmischung

*

Schön ist Beisammensein. Die Haut friert nicht. Alles ist leise und gut. Das Herz schlägt ruhig.

*

Der Deutsche fährt nicht wie andere Menschen. Er fährt, um recht zu haben. Dem Polizisten gegenüber; dem Fußgänger gegenüber, der es übrigens ebenso treibt – und vor allem dem fahrenden Nachbarn gegenüber. Rücksicht nehmen? um die entscheidende Spur nachgeben? auflockern? nett sein, weil das praktischer ist? Na, das wäre ja …

*

Es gibt alte Esel und junge Talente – Geburtsscheine sind keine Argumente.

Erich Mühsam

Die immer wiederkehrende Verleumdung der Juden als Christenmörder ist ein fester Bestandteil der Judenverfolgung überhaupt. Der Antisemitismus ist die schimpflichste und gemeinste Bewegung aller Zeiten. Aller Friede und alle Menschenwohlfahrt kann nur er-reicht werden durch die Verbündung der Völker in gemeinsamen Bestrebungen.

*

Der Antisemitismus verhindert diese Entwicklung, da er systematisch ein Volk bekämpft, das, zwischen alle Völker verstreut, an der Kultur aller Völker den stärksten Anteil hat. Sein Kampf ist … ein schleichendes Verleumden. Der Antisemitismus ist der ehrloseste Kampf, der je geführt wurde.

*

Wie er [der Oberlehrer] seine Frau zur Korrektheit erzog, habe ich auch einmal in Florenz an einem der heißesten Tage … belauscht. Die Dame bestellte in einem Café eine Eisschokolade. Ihr Gatte aber, der ein deutscher Universitätsprofessor, etwa aus Halle an der Saale, gewesen sein muss, belehrte sie: »Das wirst du nicht trinken! Du siehst doch, kein Mensch trinkt Eisschokolade. Das kann man wohl in Rom oder Neapel tun, aber in Florenz doch nicht mehr!« Als ich darauf vernehmlichen Tones Eisschokolade verlangte, warf er mir einen vernichtenden Blick zu.

*

Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Um das zu beweisen, schuf er den Staat. Das ist ein abstrakter Begriff mit konkreten Fähigkeiten. Ein Abstrakt, das befehlen, verbieten, richten und strafen kann. Ein bis an die Zähne bewaffnetes Abstrakt, dessen treuer Diener zu sein sich der Mensch zur Ehre anrechnet.

*

Es ist nicht gleichgültig, wie die ausübende Gewalt eines Staates organisiert ist. Es ist aber nicht notwendig, daß sie immer reaktionär gesinnt ist – ich kann mir sehr wohl denken, daß sie gut republikanisch, antiimperialistisch und demokratisch denkt und doch stramm für Ordnung und Ruhe eintritt – wenns unbedingt sein muß, auch mit Waffengewalt.

*

Das Verhör

Sie heißen?, fragte mich der Direktor. / Ich nannte den Namen. / Geboren? / Ja / Wann?, meine ich. / Ich nannte das Datum. / Religion? / Geht sie nichts an. / Schreiben sie also: mosaisch / – Der Beamte schrieb. / Was tun Sie? / Ich dichte. / Wa–s? / Ich trinke. / Delyriker!, schrieb der Beamte …

*

Er wurde sehr heftig; bezeichnete die Fascisten ab-wechselnd als „Tiere“, „Teufel“ und „Idioten“ und er-ging sich in den zornigsten Redensarten über jene Intellektuellen, die aus gemeinem Opportunismus mit dem militanten Nationalismus sympathisierten. „Die sollten alle aufgehängt werden!“ rief Hendrik, wobei er sogar auf den Tisch schlug. Der Geheimrat sagte, gleichsam beschwichtigend: „Ja ja – auch ich habe Unannehmlichkeiten gehabt.“

*

„Das alles wird gräßlich enden … Es wird das Schlimmste geschehen, denkt an mich, Kinder, wenn es da ist, ich habe es vorausgesehen und vorausgewußt. Diese Zeit ist in Verwesung, sie stinkt … Mich täuscht man nicht. Ich spüre die Katastrophe, die sich vorbereitet. Sie wird beispiellos sein. Sie wird alles verschlingen, und um keinen wird es schade sein, außer um mich. Alles, was steht, wird zerbersten. Es ist morsch. Ich habe es befühlt, geprüft und verworfen. Wenn es stürzt, wird es uns alle begraben. Ihr tut mir leid, Kinder, denn ihr werdet euer Leben nicht leben dürfen. Ich aber habe ein schönes Leben gehabt.“

Klaus Mann (aus „Mephisto“)

So gefährliche Dinge pflegte er sonst in der Kantine nicht auszusprechen, besonders nicht, wenn Kroge in der Nähe war. Heute aber ließ er sich gehen – freilich nicht bis zu dem Grade, daß er gar zu laut gesprochen hätte. Es blieb bei einem heftigen Flüstern.

*

Während des ganzen Nachmittags beklagte er den totalen Mangel an Disziplin, der die Epoche so traurig charakterisiere. Dabei ward er nicht müde, auf höchst intensive Art die gleichen Feststellungen und Ausrufe unzählige Male zu wiederholen. Immer wieder versicherte er: »Nirgends Persönlichkeiten! Es gibt nur mich! Mit welcher Sorgfalt ich auch Umschau halte –immer wieder finde ich nur mich!«

*

Nun bereute er es, die Eröffnung des Revolutionären Theaters immer wieder hinausgeschoben zu haben. Von Marder aber war er enttäuscht. Dieser unbarmherzige, hellsichtige und gefährliche Kritiker der bourgeoisen Gesellschaft zeigte sich, da man ihm nun von Mensch zu Mensch gegenübersaß, als ein Herr mit bedenklich reaktionären Neigungen … Hatte er nicht mit jenen Figuren, die er in seinen Stücken verhöhnte, viele Eigenschaften gemeinsam? Nun lobte er die gute alte Zeit, in der er jung gewesen und mit der die neue, oberflächliche, verkommene in keinem Punkte sich messen könne.

*

Als sie zum letzten Mal im Staatstheater auftrat, spielte sie die Minna von Barnhelm: so deklamierte sie, ehe sie in den Palast des Fliegergenerals übersiedelte, noch einmal die Sätze eines Dichters, den ihr Gemahl und seine Spießgesellen hetzen und verfolgen lassen würden, lebte er heute und hier.

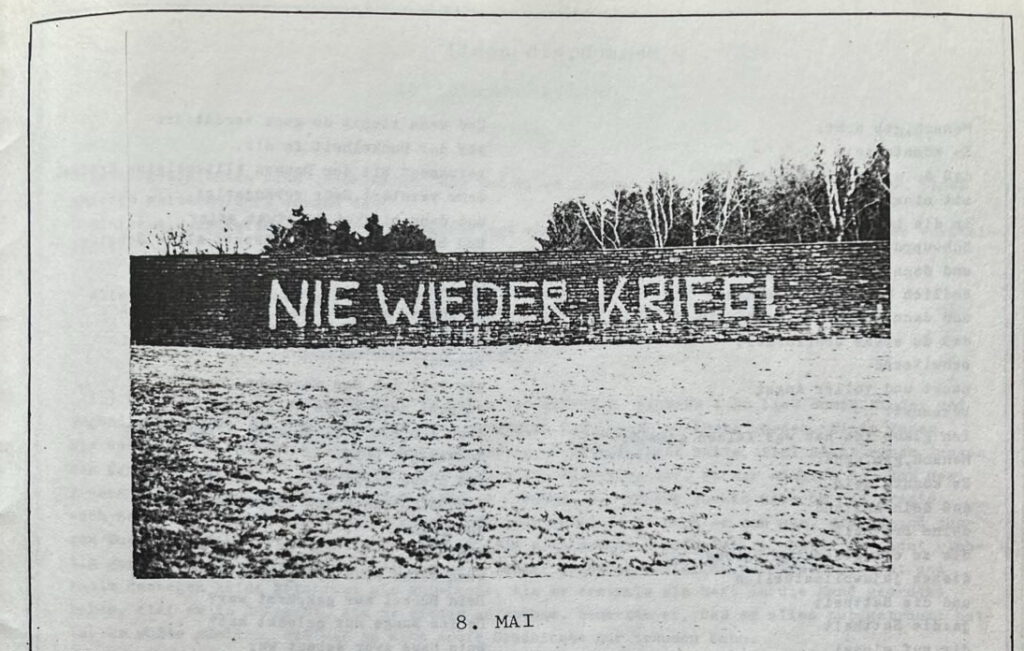

Der 8. Mai ist ein schöner und zugleich trauriger Gedenktag der deutschen Geschichte, weil da 1945 eine monströse Diktatur ihr Ende fand – die Millionen Menschen das Leben gekostet hatte. 1985 habe ich als 18-jähriger einen Beitrag für die Schülerzeitung zum 40. Gedenktag an die Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus durch eine internationale Allianz verfasst. Zum 80. Gedenktag frage ich mich was seitdem anders geworden ist.

Eine lange, hohe Bruchsteinmauer stützt den südlichen Rand des Städtchens Waldbröl im Bergischen Land. Dort bin ich von 1977 bis 1986 zur Schule gegangen. Die Mauer wurde damals gemeinhin „Hitlermauer“ genannt. Auf dem Rücken des Hügels dahinter verrotten die Fundamente einer nationalsozialistischen Schule, die dort einmal gebaut werden sollte. In den Achtzigerjahren tauchte wie von Geisterhand ein Schriftzug auf der Mauer auf: NIE WIEDER KRIEG, stand da in riesigen Buchstaben. Die Mauerschrift sorgte für einen ländlichen Skandal. Entfernt wurde sie nicht.

Der „Reichsleiter der NSDAP und Leiter des Einheitsverbands Deutsche Arbeitsfront“ (Wikipedia) Robert Ley wollte die strukturschwache Region in den 1930er-Jahren entwickeln. Dazu sollte ein Traktorenwerk ebenso wie jene Nazi-Schule dienen. So weit kam es nicht. Die Mauer wurde zu dem beschriebenen Mahnmal für den Frieden. Die Stadt ließ später die großen Buchstaben nachmalen. Sie kamen ihr zur Imagepflege inzwischen zupass. Ob man die Malerei in Zukunft erhalten wird, scheint mir nicht mehr ausgemacht.

Ich war ein Nachfahre jener Kriegsgeneration, beide Eltern Jahrgang 1930, ich kannte ihre Erzählungen und ihr Schweigen. Die unbewusste oder durch Nichterzählen beförderte Weitergabe von Traumata, wie man heute sagen würde, beschäftigte mich. Als junger Erwachsener und frischgebackener Wehrdienstverweigerer litt ich darunter und schrieb darüber. Ich wollte mich dabei nicht über diese Generation stellen, ich wollte mit ihr fühlen. Und eher leise drückte ich aus, dass auch ich mich von ihren Erlebnissen belastet fühlte.

Ich wurde Redakteur der neuen Schülerzeitung tabula rasa. Damals wusste ich nicht, dass Ley auf dieselbe Schule gegangen war wie später ich, nur dass er in der Nähe ein Gut besessen hatte, auf dem mein Vater mit vielen anderen 14- und 15-Jährigen im April 1945 noch für den Krieg trainiert werden sollte.

Jüngste Entwicklungen

Seit 1985 hat sich ja viel geändert, oder? Wir haben so viele Menschen zu Wort kommen lassen, wir haben Denkmäler errichtet und Bronzetafeln gießen lassen, etwa die für die Opfer der Nazis, die von Waldbröl nach Hadamar gebracht und dort ermordet wurden, so unscheinbar neben der Hauptstraße der Stadt gelegen, dass man sie leicht übersieht. Wir haben uns so Vieles angeschaut, haben uns gestellt und sind davongelaufen. Einige von uns haben die Zeit genutzt, die Vergangenheit ihrer Familien zu erfragen oder zu erforschen. Andere wissen bis heute kaum, was ihr Opa in dieser Zeitspanne von zwölf Jahren, die in einem langen Leben doch kurz anmuten kann, getan und wozu er sich bekannt hat. Manchmal forschen andere für sie nach.

Zwei Staaten sind wieder zu einem geworden, und das vereinigte Land hat sich lange bemüht, seine Nachbarn nicht wieder zu erschrecken mit seiner Größe, seiner Finsternis. Nur ist plötzlich, gar nicht so plötzlich, wieder Krieg … in Europa, und der Militarismus kehrt mit gut geölten Gelenken zurück. „Nie wieder Krieg“ klingt bald eher nach einer nostalgischen Erinnerung als nach einem Memento. Manche Journalisten werfen sich mit Wonne auf eine neue martialische Rhetorik Die Mauer stützt den Rand der Stadt.

Ja, und ich will noch zwei Details loswerden, die ich vor vierzig und vor zwanzig Jahren erfuhr. Das eine Detail ist die Kälte in der Erzählung meines Onkels, der nach einem Tieffliegerangriff an einem zerschossenen Wagen vorbeikam und dort Tote erblickte, die nur noch „Gulasch“ waren. Das zweite sind die Tränen in den Augen meines Vaters, als er von der Räumung eines Blindgängers auf einer ortsnahen Wiese sprach und erwähnte, dass die Männer vom Räumkommando gelbe Sterne trugen. Habe ich mir das nur eingebildet?

„Ich weiß gar nicht, wo der jüdische Friedhof ist“, sagte ich im Winter 2024 zu meiner Schwester. „Wir haben in unserer Gemeinde bis 1938 eine Synagoge besessen. Da muss es doch einen jüdischen Friedhof geben.“ – „Der liegt gleich hinter dem evangelischen“, antwortete sie. Wir gingen, am Urnengrab unserer Eltern vorbei, dorthin. Es gibt in der Gemeinde Nümbrecht in Nordrheinwestfalen inzwischen ein Denkmal für die ermordeten Juden (nicht nur) der Gemeinde vor einem kleinen Areal mit historischen Grabsteinen. Von den jüdischen Familien im Ort existiert keine mehr. Nur zwei Menschen, damals Kinder oder Jugendliche, überlebten meines Wissens die Schoa. Einer, Leo Baer, besuchte die Gemeinde in den 1970er-Jahren. Was darüber in der Nümbrechter Chronik zu lesen ist – bereits zu lesen war, als ich dort aufwuchs – klingt versöhnlich.

Als ich Ende 2024 endlich im Internet nachlas, was sich über die jüdischen Gemeinden in Nümbrecht und dem benachbarten Ruppichteroth finden lässt, erfuhr ich, dass auch Leo Baer dasselbe Gymnasium besucht hat wie ich. Während meiner Schulzeit war davon keine Rede.

Vom Dialog der Generationen

Vor vierzig Jahren habe ich über den „Dialog der Generationen“ geschrieben und ihn für sinnvoll befunden. Heute zweifle ich an dem, was da im Lauf von Jahrzehnten eigentlich geredet wurde. Wenn der ganze Scheiß, den wir als solchen erkannt hatten, plötzlich wieder ungeklärt zutage tritt, wenn nicht alle Menschen in gleichem Maße Menschen sein sollen, wenn Vertreibung von Menschen wieder die Fantasien anderer Menschen beflügelt, wenn Menschen beim Feiern verbotene, aber nicht vergessene Grußgesten zeigen und flotte Hasslieder singen, wenn zehn Millionen Deutsche 2024 eine rechtsextreme Partei wählten, frage ich mich, was da im Dialog der Generationen eigentlich weitergegeben wurde.

Um die Bruchsteinmauer mache ich mir keine Sorgen. Sie wird bestimmt hundert Jahre alt. Anders verhält es sich mit der Schrift darauf. Das Wort „nie“, stelle ich mir vor, wird als erstes verschwinden, wenn nicht eine Geisterhand es bald nachmalt. Das ist noch kein „Salonpazifismus“, wie Simon Strauß es nennt. Vielmehr kommt es darauf an, was man aus dem Satz ableitet. Aus meiner Sicht ist er kein magischer Spruch, der alles Böse weghalten soll. Vielmehr verstehe ich ihn Sinn einer moralischen Forderung: denke so, äußere dich so, handele so, dass dein Denken, Handeln und Reden nicht zur Grundlage für Krieg, Mord oder Vertreibung dienen kann. „Nie wieder“ ist nach vorn gerichtet, eine Aktion, keine Verweigerung.

Liebe junge Erwachsene von heute, lasst euch keine Geschichten auftischen. Haltet die Augen und die Ohren offen, die Wahrheit ist erfahrbar. Glaubt nicht, dass mit Ressentiments, mit Gewalt oder bloß hasserfüllten Sprüchen irgendetwas zu eurem Vorteil zu gewinnen wäre. Auch wenn ihr nicht mehr mit Menschen reden könnt, die den Faschismus selbst erlebt haben: Schaut euch noch mal an, wie eine Diktatur kommt und was sie bringt: Tote und Zerstörung, dann noch Verletzte, sonst nichts. Zieht keinen Schlussstrich, es springt sonst jemand darüber. Fragt, sagt, denkt, schreibt.

Artikel für die Schülerzeitung 1985

8. MAI

40 Jahre sind seit dem Ende des (offiziellen) Faschismus in Deutschland vergangen -–Anlaß genug für voraussichtlich zahlreiche Gedenkfeiern und Kundgebungen, deren Thema wohl die üblichen „Erwägungen über Schuld, Scham, Haftung, Verdrängung, Bewältigung“ (so wurde es kürzlich in einem Zeitungsartikel ausgedrückt) sein werden. Es ist sehr schwer, dem Thema noch einen neuen Aspekt abzugewinnen; auch dieser Artikel wird die oben genannten Punkte teilweise streifen. Vor 52 Jahren begann das „Dritte Reich“, vor 40 Jahren war es zu Ende. Wie ist unsere Generation davon betroffen, wenn überhaupt? Die Generation, die zur Zeit des nationalsozialistischen Regimes heranwuchs, ist heute zwischen 50 und 60 Jahre alt. Zahlreiche Menschen diesen Alters nehmen Einfluß auf uns. In ihrem Unterbewußtsein liegt die ganze Zeit des Faschismus begraben, manches haben sie selbst verbuddelt. Es liegt mir fern, eine ganze Generation als verkappt nazistisch abstempeln zu wollen. Gewiß – viele wurden in den Schulen (manche auch zu Hause) nach nationalsozialistischen Ideen erzogen. Die Ideale dieser Erziehung ruhen in ihren Köpfen, aber nicht unreflektiert, nicht, wie sie eingehämmert wurden, sondern (zumeist) eindeutig bewertet.

Einschneidender noch als diese Erziehung erlebte die Jugend der 30er und 40er Jahre den Krieg. Und auf diese Erfahrung möchte ich hier eingehen. Die meisten Leute sprechen nicht gerne vom Krieg, und wenn sie es tun, so begnügen sie sich mit Allgemeinplätzen. Sie sind froh, „das alles“ hinter sich zu haben, und möchten es vergessen. Es schmerzt sie, daran zu denken. Ich habe mit einigen dieser Kriegsgeneration gesprochen und von ihnen auch individuelle, ganz persönliche Kriegserlebnisse gehört. Ich verstehe, warum sie gern schweigen. Der Krieg hat nicht nur ihre Jugend gefressen, er hat auch ungeheure Zerstörungen in ihrem Innern angerichtet. Ich glaube, für die ganze Generation ist „Unbefangenheit“ ein Fremdwort. Aber all diese Bilder des Grauens, die Angst, das Nicht-Passen-Können in ihnen tradieren sie uns unbewußt, unterschwellig. Und darin liegt eine Gefahr, nämlich, daß wir mit diesen Problemen auch nie fertig werden können, weil sie nicht bewußt werden.

Hier ist meiner Meinung nach der Punkt, an dem der viel geforderte Dialog zwischen den Generationen sinnvoll wäre. Denn fast alles, was uns gesagt wird, ist retrospektiv, im Rückblick auf die Zeit als geschichtliche Epoche, exakt eingrenzbar und rational durchdiskutierbar. Die individuelle Erfahrung hat man aus der Vergangenheit weggeleugnet. Eine Epoche kann man jedoch nicht bewältigen, solange die verdrängte individuelle Erfahrung die Kommunikation zwischen den Generationen prägt.

Man sollte Zerstörungen nicht unter der Hand weitergeben.

Der Essay erschien am 8.5.2025 zuerst im Literaturportal Bayern.

Am 16.7.23 las ich aus »Freinacht« und sprach mit den Teilehmerinnen und Teilnehmern einer Schreibwerkstatt von Fabienne Pakleppa ( Münchner TheaterAtelier ) über das Buch und über meine Arbeit. Eine Teilnehmerin, Christiane Samara, fertigte während des Workshops eine Handarbeit an. Ein Foto ihrer Arbeit schickte sie mir ein paar Tage später per Mail. Dieses beeindruckende Bild möchte ich mit euch teilen. Sie schrieb dazu:

„….. am gebrochenen Herzen der jugendlichen Kinder hängen die Fragen herunter …..“

Ein diskursives Projekt von Thomas Lang (Schriftsteller), Christian Schüle (Philosoph) und Thomas Thiede (Künstler) mit Gästen.

Idee des MODIProject ist die interdisziplinäre Vernetzung von Menschen und Institutionen auf der Folie des literarischen Werkes Moby-Dick von Herman Melville (1851).

Der bis heute aktuelle Jahrhundertroman aus der Epoche der aufbrechenden Moderne und Industriellen Revolution beschreibt und reflektiert zahlreiche Themen, die uns gegenwätig weiter und verschärft umtreiben – Interkulturalität, Verhältnis Mensch und Natur, Ästhetik als moralische Kategorie, Handwerk versus industrielle Produktion, Legitimation von Gewalt, Identität, Motivation von Rachekreisläufen und mehr.

Ausgehend von einem künstlerischen, mithin zweckfreien Blick auf die Fülle an Themen, möchten wir ein Netzwerk aufbauen, indem wir Gäste zu performativen Gesprächen einladen.

Auftakt Montag, 21.3.2022 170 Jahre Moby-Dick! Wir ehren ein großartiges Stück Literatur mit Lesung, Gespräch und Musik. Wir fragen, warum uns Melvilles Roman bis heute in den Bann schlägt. Gespräch: Thomas Lang, Christian Schüle, Thomas Thiede und das Publikum. Lesung: Matthias Hirth Musik: Evi Keglmaier und Anton Gruber

Seehoheit Montag, 28.3.2022 Thomas Lang im Gespräch mit Benedikt Funke (Deutsches Museum, Abteilung Schifffahrt) über Sklaven und Handel, Recht und Flüchtende auf dem Meer.

Rache Montag, 25.4.2022 Christian Schüle im Gespräch mit N. N. über Rache, Hass und die Frage nach Strafe und Schuld.

Weiß Montag, 2.5.2022 Thomas Thiede im Gespräch mit Dr. Theres Rohde (Direktorin des MMK Ingolstadt) über das Weiß aus der Perspektive der Kunst. Musik: Evi Keglmaier und Anton Gruber

Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr (Einlass 20 Uhr). Der Eintritt ist frei. Ort ist die Favorit Bar in der Damenstiftstr. 12, München. Bitte beachten Sie die geltenden Infektionsschutzbestimmungen.